-マリヤ・クリニックニュース 2022.3(No.323)より -

新型コロナウイルス感染が急激に増えているので、最新情報をお伝えします。

当院で陽性確認した方々では、ワクチン接種や感染経験のある方々がいて、実感としてはワクチン接種に関係なく感染しているようです。また、主に高齢者が死亡していると報告されているので、その点も取り上げます。

1.感染増強抗体

大阪大学微生物研究室免疫科学分野の荒瀬尚教授が2021年5月に論文を発表されました。ワクチン接種や感染で中和抗体が作られますが、同時にウイルスと細胞の結合を促進させ、中和抗体の働きを弱めて感染を増強させる「感染増強抗体」も作られているということです。

「感染増強抗体」は、体内の細胞とウイルスの結合を促し感染を増強させる抗体で、6種類ほど存在することがわかりました。この「感染増強抗体」は重症者から多く見つかっており、感染を防ぐ働きをする中和抗体(ウイルスのタンパク質に結合して活性を中和し、細胞への侵入を防ぐ抗体)の効果を弱めていたことがわかっています。そして、感染だけでなく、ワクチンによってもこの抗体が産生されるのです。

「感染増強抗体」は、ウイルス表面の突起状になったスパイクの先端部分を変質させ、新型コロナウイルスが細胞へ感染するときの受容体であるACE2(細胞の表面に存在する受容体タンパク質)と3倍程度結合しやすくする働きがあります。

荒瀬教授の研究でわかったことは、感染していなくてももともと「感染増強抗体」を持っている人がいて、そういう人が感染した場合には中和抗体よりも先に産生されてしまい、重症化する可能性があるということです。

ウイルスは中和抗体が嫌いで「感染増強抗体」は都合が良いので、多くの変異ウイルスで「感染増強抗体」が認識されています。ウイルスは中和抗体に認識されないように変異を繰り返しています。そして、ウイルスの変異が進んでくると、中和抗体が効かなくなって、感染増強抗体が優位になる可能性も否定できません。

オミクロン株は、そのようにして変異した結果であって、だからこそワクチンが効かなくなっているのではないでしょうか。

2.ワクチン接種で感染は収まるか?

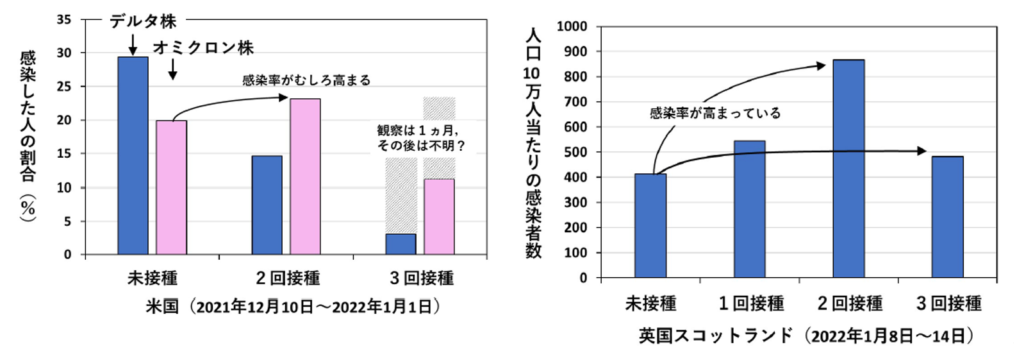

岡田正彦新潟大学名誉教授・医師のサイト(https://okada-masahiko.sakura.ne.jp)には、ワクチン接種後の感染状況の報告があります。

フランスの高齢者施設でも入居者と職員176人のうち、106人が接種を受けて70人が未接種でしたが、感染が広がり5日後の状況は、ワクチン接種の人の感染者19名(18%)、ワクチン未接種の人の感染者10名(14%)だったそうです。

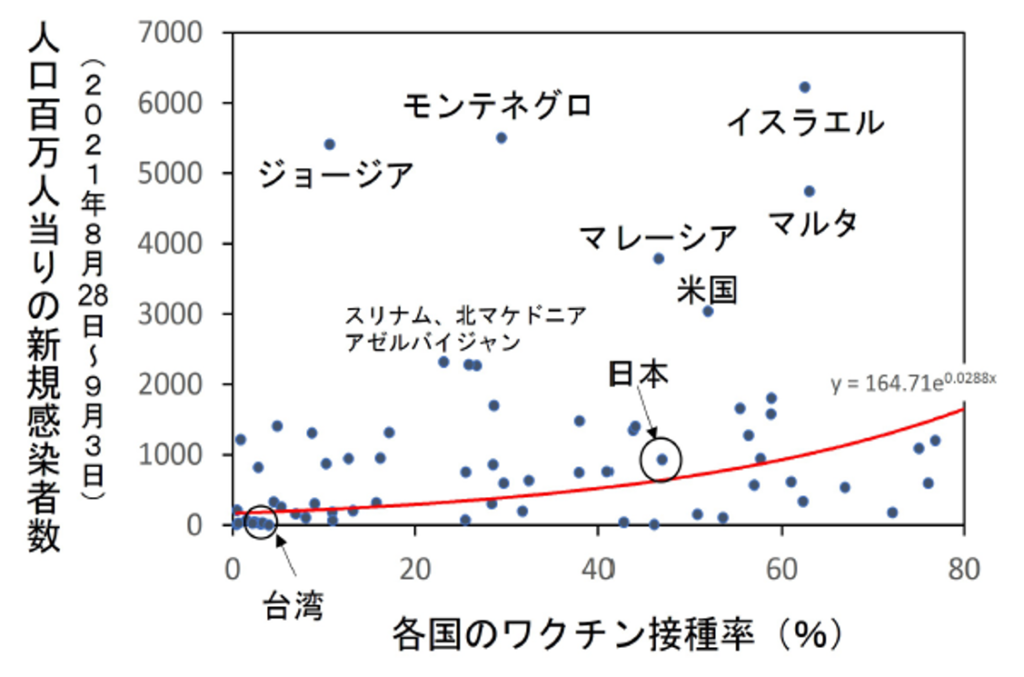

アメリカとカナダの研究者が2021年9月に発表した論文で以下のグラフが示されました。世界68か国の記録を分析すると、「ワクチン接種率が高い国ほど、新規感染者数が多くなっている。」とのことです。

3.コロナワクチンでもたらされる自己免疫疾患

岡田教授によると、ワクチン接種した人が全てではないですが、以下の症状が現れることが報告されています。関係ないと思わないで、これらの症状に注意してください。

- 免疫性血小板減少症

血小板は、出血を止める為に必須です。ワクチンで再合成されたコロナのスパイクタンパクが血小板表面にある糖鎖に結合しやすく、その先端部(シアル酸)を切断する酵素のような働きをします。免疫細胞は、そのような血小板の異常な形を認識して攻撃してしまいます。これが自己免疫疾患です。症状は、皮膚の点状出血、広範な皮下出血、鼻出血、歯茎の出血、不正性器出血、脳出血です。

- 免疫性心臓病

mRNAのワクチンで心筋炎が起こりうるのですが、心外膜炎や心臓周囲組織の炎症がもたらされる人も多く報告されており、接種者100万人当たり12.6人です。

- 免疫性皮膚病

1回目の接種から1~2週間してから、注射とは異なる部位に蕁麻疹のような変化を認めた人が半数近くいました。

- 免疫性感染症

高齢者を中心に2回目のワクチン接種の後10日ほどしてから、蜂窩織炎(ほうかしきえん。皮膚が赤く腫れて、蚊に刺されたような赤い点々が広がり患部を押すと痛みを感じる)、急性腎盂腎炎、肺炎、不明熱など炎症を伴う病気が現れる。これは岡田教授の感想です。

その他、詳細にお知りになりたい方は岡田教授のサイトをご覧ください。

4.安全なワクチン、効く薬はあるのか?

国ワクチンが開発されてきていますが、どれもスパイクタンパクを作り出す点で、これまでのワクチンと違いはなく危険であると思われます。

- 抗体カクテル

スパイクタンパクがヒトの細胞の受容体と結合しないようにブロックする人工の中和抗体です。2種類を作って混ぜたのでカクテルと言います。日本では中外製薬がライセンス生産をおこなって点滴薬として用いられ始めています。

- イベルメクチン

本来、家畜の寄生虫駆除の為の薬です。岡田教授によれば、有効性を示すエビデンスはないということです。

- モルヌピラビル

メルク社が開発した飲み薬ですが、信頼しうる臨床試験がないと言われています。この薬がウイルスのRNAを書き換えて死滅させるという働きをするので、ヒトのDNAへ組み込まれる可能性が指摘されています。

- デキサメタゾン

昔からあるホルモン剤。重症者での有効性が確立されています。

他の開発中の薬も効果は否定的なものばかりだそうです。

5.免疫力の保持、強化について

現代医学は、症状に対する薬剤による治療を基本としています。しかし、いくらワクチンを開発しても、身体の免疫力である抗体に依存しているのです。ところが、その抗体を作りだすための至適栄養は考慮していないのです。ですから、先月の機能性医学の説明で述べたように、現代医学では慢性疾患は治せないのです。

個人の健康を保持する至適栄養を標準化することはできません。性別、年齢、体格、活動量、体調、遺伝素因、ストレスの状況、その他多くの要因によって栄養の必要量は変わってくるのです。例えば、免疫系の中心である白血球の数は、基準値3,500~9,700/μLとされていますが、感染すると50,000/μLにもなり、それを超えると白血病や敗血症その他の病状が予想されます。その白血球は、毎日1,000億個程度作られ、感染があるとその何倍もの量が必要になるわけです。

〔免疫強化の為のサプリメント〕

- オリーブ葉エキス;免疫力の向上、ウイルスから身体を守る土台作り

- タンパク質;免疫細胞や抗体などの主成分

- グルタミン;免疫細胞のエネルギー源

- ビタミンA;IgA 抗体の産生、粘膜や上皮細胞の正常化

- ビタミンB群;感染により白血球が急増するとビタミンB1が大量に消耗する

- ビタミンC;マクロファージの遊走能向上、キラーT細胞の活性が高まる

- ビタミンD;免疫物質の分泌に関わる

- ヘム鉄;粘膜の機能維持、免疫細胞の強化、線毛運動の活性化

- 亜鉛;粘膜や上皮細胞の合成、亜鉛不足だと胸腺やリンパ系組織の萎縮が起こる

- 水溶性食物繊維;有用菌のエサとなり、腸内環境を整える

〔免疫強化の生活と食事〕

- 十分な睡眠と休息

- 1日1万歩以上の運動

- 温かい浴室で40℃くらいでゆっくり入浴。水分も補給。

- 緑黄色野菜、乳酸菌、納豆、胚芽米、よく噛んでゆっくり食事

- 休憩を取る。横になる。身体を冷やさない。身体のマッサージで血流を促す。・精神的ストレスを溜めない。人との交流を保つ。